・悪田権三が、マンション管理会社でフロントマンをしていた当時の体験である。

・当時、悪田は、概算で毎月100時間は時間外労働をしていた。その話は、以前、本ブログに書いたとおりで、詳細は割愛する。

・当時、悪田が、なぜこのような過労死レベルの強制労働をしていた(させられていた)のかは、自分で言うのも変だが、仕事に向き合う矜持とでも言おうか、個人的なプライドのような拘りであった。

・当時、悪田が働いていた「心の通う管理(仮名)」という会社では、月30時間を超過する時間外労働を、原則的に禁止とされていた。

・その理由は明白である。人件費の支出を抑えたかったからだ。表向きでは「働き方改革」だとか「社員の健康」などを理由としていたが、それは、あくまでも表向きに過ぎなかった。

・古参の社員からは「30時間を超過する手当をつけると、それはそれで出るけれど、その調整でボーナスをガクンと減らされるよ」と言われていて、現にそのとおりだった。

・それでも、仕事はエンドレスでやってくる。フロントマンの仕事は、担当者ごとに物件が割り当てられていて、担当者以外が組合運営や日々の管理について手伝ってくれることはない。

・会社という集団では、当然ながら、仕事が出来る人もいれば、出来ない人もいる。要領の良い人や悪い人、面倒臭い仕事に向き合おうとする人がいれば、反対に背を向ける人もいる。

・経験値も実力も能力も潜在的ポテンシャルも性格も様々だ。一年以上やったのに、まったくダメで使えない(能力が発揮されない)、結局、フロントマンとして配置されず、採用後に雇用契約を正規から非正規に変えられてしまった社員もいた。

・一方、会社は、いわゆる、世間で言う「ブラック企業」であった。仕事は、やればやるほど増えて行く、難題を解決すればするほど、さらに難易度の高い難題が突き付けられる。お客様からのクレームに迅速に対処すれば、次から次へと容赦なくクレームが寄せられる。管理員さんは仕事上の重要なパートナーだと位置付けられているので、こちらから信頼関係を醸成しようと努力しても、あちら側の都合で、何ら躊躇なく「平気で梯子を外される」のが当たり前であった。どんなに努力しても給与は上がらないし、報われない会社であった。

・しかし、プロとして、このような理不尽の数々を悪田はあえて受忍してきた。多い月で4回くらい、仕事か片付かない時は会社に泊まってでも働いた。案件が山積し、臨時の総会を開催しなければならない局面が重なってくると、不満を口にしても問題は解決されないので、とにかく手を動かすことを優先した。週に2回くらいは会社に泊まることもあった。

・警察は一年365日、24時間営業の仕事なので、庁舎内に宿直勤務のための「休憩室」があり、寝具も用意されている。かたや、マンション管理会社は宿直勤務はない。このため、仕事が詰まってきて、やむなく社泊しようとしても、そもそも社員が横になれるソファーすらない。

・このため、不幸にも会社に泊まり込んででもやらなければならない局面におかれると、①「意地でも車で帰る」、②「机を片付け、その上で寝る」というどちらかの選択となる。

・前述のとおり、フロントマンの担当案件を別の社員に手伝ってもらうということや、案件を先延ばしするという選択はない。日々のスケジュール感の中で、どの社員も限界点ギリギリの業務に追われているため、余裕がないためた。そういう意味でも、この会社は危機管理意識に乏しく、フォロー体制が弱い、成長性が期待できない会社だった。だからこそ、本来であれば、自身の身を削ってまで働く必要などない。

・ただ、会社に泊まるメリットとしては、仕事に集中出来ることが挙げられた。集中してやれば、それなりに仕事が捗るからだ。ところが、ひとつ、難点があった。夜中になると、いわゆる「アレ(お化け)」が出る。正確に言えば、会社に泊まると心霊的な体験をしてしまうことだ。

・こういう話をすると、得てして「作り話ではないか」という反響が寄せられそうだが、悪田以外にも上司が同様な体験をしていた。実は最初にこの話をしたのは、悪田の上司の経験談がきっかけだった。現に最初は悪田も、その上司の話を信用しなかった。

・しかし、その後、自分自身が一人前のフロントマンとして会社に認められ、日々の業務を通じてお客様からの信頼感、あるいは責任の一端を担ううえで、仕事が詰まって行くようになり、仕方なく会社に泊まり込んででも職責を果たさざるを得ない場面が訪れた。悪田が会社で心霊体験するようになったのは、これがきっかけだった。

・上司の話では、深夜の0時を過ぎ、午前1時ころになると、施錠してある筈の外階段のドアの鍵が開き、見知らぬ女性が入って来るという。社屋は10階建てビルの、1階から3階部分までがオフィス用のテナントとなっていて、それより上階が居住用のマンションの居室だった。この当時は、1階と2階を区分所有者でもあるマンション管理会社が自社で使用していた。

・気密性の高い建築物で、24時間換気のためのファンが回っているため、窓が閉まっていると通用口の扉を開けるのは、男性でも相当に力がいる。会社では、新型コロナ感染拡大防止のため、日中は可能な範囲で窓を開けて換気をするので通用扉の開閉には問題ないが、夜間は誰もいなくなるので、防犯対策上も通用扉を閉めて、基本的に部下者の出入りは出来ないようにしてい。一人で残って残業すると、光熱費も節約する必要があるため、窓を閉める。すると気密性が高くなり、通用扉の開閉が重たくなる。

・上司の話では、ある日、深夜に残業していると、通用扉の鍵が「カチャ」と開き、普段は風圧で重い扉が難なく開いたそうだ。そして、廊下から女性が入ってきて、薄暗い廊下の方から、事務所にいた上司をじっと見つめていたそうだ。事務所内は蛍光灯の明かりが照らされているので、廊下側は薄暗くなっていたが、女性の顔ははっきりと見えたとのことだった。

・最初に「こんな時間に誰だろう」と思った上司は、女性と目が合った瞬間、心臓が止まりそうなくらい驚いたそうだ。驚愕のあまり、声も出ず、思わず息を飲んだとのことだった。しばらくの間、女性と黙って向き合い、その後、女性はスッと奥の接客用ブースの方に消えてしまったそうた。接客用ブースの奥には台所が配置されていた。

・当時、上司は、法律事務所に相談中の懸案事項に対応していたため、それまでの経緯をとりまとめていた。連日のように、仕事が深夜に及んでいたようであった。当時、入社まもなかった悪田は、上司が連日のように大変そうな様子を伺い知っていたが、前述のとおり、この会社ではフォロー体制に問題があり、入社間もない悪田が余計な手出しをすることは、かえって足手まといとなるのが明白だった。

・当時、新人の悪田としては、心苦しさを感じまたが、仕方のないことであった。上司も連日の残業対応に追われ、相当に疲れが溜まっていた時期だったと思う。

・当時、上司は、この驚愕の体験をほかの社員に話すと同時に、薄気味悪さを感じ、「今後、どうしたら良いか」と悩んでいた。そして「せめて盛り塩をして、結界を作るのが良いのでないか」と考え、机上に小皿を置き、円錐状に塩を盛ることにした。

・ほどなく、社長から「かえって薄気味悪いから片付けろ」と指示をうけた上司は、やむなく盛り塩を台所に片付けた。本来であれば、女性が入ってきた通用口の廊下や、事務所の反対側にある「接客ブース」に置きたかったが、来客用ブースはお客さんが使用する場所で、がかえって気味悪がられてしまうことを恐れ、台所に置くことにしたようだ。

・上司は、他の社員から「疲れていて見間違えたのではないか」とからかわれていたが、絶対に見間違えではないと断言していた。

・悪田が上司と同じような心霊体験をするようになったのは、それから約半年後のことであった。

・深夜遅くまで残業となり、日付が変わったのを確認しタイムカードを「退勤」で打刻する。そこから朝まで残業を続けても構わないが、さすがに50歳を過ぎた体にはキツイ。終電までにもう少し時間があるし、車を使って帰ることも認めてくれているから、その気になれば帰ることは可能。

・しかし、たかが2~3時間の睡眠で翌朝も早朝から出勤して、再び仕事に向かうのでは、とても体が休まらない。もっとも会社に泊まるとはいえ、休める場所といえばせいぜい、接客用ブースの事務机だけだ。硬い机上に枕もなく寝返りさえ打てない。それでも目を閉じて一時だけでも仮眠をとることは可能だから、会社に泊まる方が多少はましだという考えにたどりついた。

・冬は特に寒さが堪える。寒さを凌ぐために防寒ジャンパーを3枚重ねる。風邪をひかないよう細心の注意をする。24時間換気のファンの音が気になって眠れないから、ヘッドホンステレオをかけ、音量を絞って気を紛らす。

・ふと、数年前を振り返りながら、県警本部で、そこそこの責任ある役職を与えられながら、恵まれた職場環境、人間関係の中で充実していた過去を振り返る。「オレは大きな人生の選択ミスをしたなぁ」と心の中でつぶやいていた。

・いくら後悔したところで、時間は過去には戻らない。過去を振り返ったところで、過去は振り向いてはくれない。劣悪な環境を嘆いたところで、とにかく、今は体を少しでも休めることが先決だ。

・どのくらい時間がたったであろうか。

・ふと、通用口の扉の鍵が「カチャ」と開錠し、静かに扉が開き「パタン」と閉じた。風圧の関係で容易には開かない扉が静かに開いて閉まった。扉の向こう側からは、都会の夜の「ピーン」と静まりかえった空気音が入っては消えた。

・「誰かが入ってきた」すぐに気づいたが足音はしない。扉の前の廊下には、明らかに人の気配を感じる。不思議と恐怖はなかった。以前に上司が話していた深夜の来訪者(女性のお化け)が現れたことを直感した。

・耳元では静かに音楽が流れている。目をつぶりながら、扉の方に神経を集中して来訪者の様子を窺う。特にこちらに危害を加える様子は感じられないが、じっとこちらを見ている様子が窺い知れる。

・非常灯の緑色の薄明かりが通用扉の上を照らしている。常夜灯の薄明かりは眩しくすら感じられ、その明るさを確かめるかのようにゆっくりと目を開けた。パーテーションの上から女性がこちらを見ている。無表情の若い女性であった。何となく悲しそうな表情であるが、この世の者ではなさそうだ。

・どのような因果で深夜の来訪をするのかは知らないが、あちらも悪田を見て、おそらく同じように感じているのではないかと思われた。こちらは仕事に追われ会社に泊まらざるを得ないという、れっきとした社会人としての事情があった。寸暇を惜しんで仮眠をとっている最中なので、出来ればそっとしておいて欲しいと考えた。

・ほどなく、女性の姿は気配とともにスッと消えた。何事もなかったかのように無機質な換気音とともに、ヘッドホンステレオから静かな音楽が流れていた。

・翌朝、悪田は上司に、この体験を報告した。上司は「やはりそうでしょう。ここは出るんですよ」と、以前に自分が体験したことの信ぴょう性が高まったことに満足気だった。

・根拠はない。もしかしたら、上司も悪田も疲労のあまり、体力の限界の中で脳が錯覚を起こして、偶然、本来、見えないものが見えてしまっただけなのかも知れない。あるいは、特別な事情があって成仏できていない霊だったのかも知れない。

・その後も悪田は仕事に詰まっては、会社に泊まらざるを得ないことが幾度もあった。何度も言うが、会社に仮眠スペースはないので、横になるとすれば、床に寝るか来客用ブースの机上で横になるしかない。床はさずかにと憚られるので、机上で横になるのが無難だった。

・横になってしばらくすると、必ず通用口から例の女性来訪者が現れる。毎回、同じパターンであり、いつの間にやら悪田もお化けさんも「あら、またいらしゃいましたか」といった流れとなる。だから、見間違えではない。あの会社には、深い事情は知らないが、この世のものではない女性の霊が深夜になると訪ねて来る。それは確かだ。ブラック企業で働いた挙句、若くして亡くなった女性の霊、あるいはマンションで暮らしていた若い女性が不幸にして亡くなり、管理会社に何かを伝えたくて成仏出来ない魂なのかも知れない。

・それは定かではない。もしかするとこの女性と悪田とは、お互いにある種の共通する疑問を持っていたかも知れない。

・悪田にしてみれば「深夜になぜ、普通のブラック企業にお化けが出て来るのか」と。一方のお化けさんにしてみれば「深夜になって家にも帰らず、何故、会社に泊まっているのか。お宅は家庭崩壊しているのか」と。その事情は、お互いに分からないままであるが、仮にお化けがそういう疑念を悪田に抱いたとするならば、前述のようにやや心外ではある。

・この先、将来的に悪田のように仕事が詰まって「心の通う管理」会社に泊まる社員が出た時、同様の体験をすることがあるかも知れない。その時、あのお化けさんは「そういえば以前にも同じことをしていた社員がいましたねぇ。仕事はほとほどになさって下さいね」と警鐘を鳴らしてくれるのであろうか。

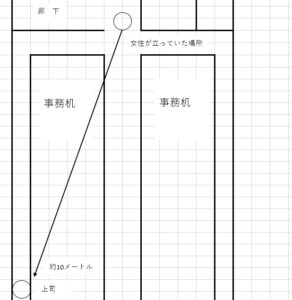

【社内の状況を以下に図解】